より多くの人に興味を持ってもらうプレスリリースにするには、自社の新情報をまとめるだけでなく、時節やトレンド情報をうまく活用するのがおすすめです。自社の情報に時節やトレンド情報をかけ合わせることで、より注目度を上げ、メディア関係者だけでなく、生活者にも届く可能性が高まります。

本記事では「防災の日」をピックアップ。日頃から防災グッズを販売する企業はもちろん、自治体や保険・食品・不動産・情報通信など多くの企業で活用しやすいトレンドです。プレスリリースで自社の最新情報を発信する際に、特に重要なポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

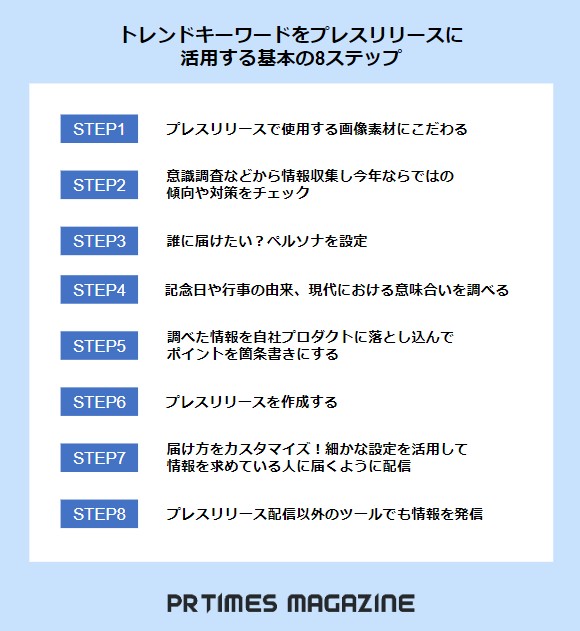

「防災の日」をプレスリリースに活用するSTEP

毎年9月1日は「防災の日」。当日は避難訓練や備蓄のチェックを行う企業や家庭も多いのではないでしょうか。自分や家族、大切な存在をいざという時に守るために正しい防災の知識を身につけ、万が一に備えておきたいものです。

世の中の防災への関心は日頃から高く、多くの人から注目される話題です。「防災の日」には、これまで防災を意識してこなかった人にも気づきを与えられる機会でもあります。

防災に関する商品やサービス、イベントといった情報が社会で広く活用されるためには、どのように情報を配信するのがよいでしょうか。この記事では、「防災の日」を活用したプレスリリースの作成についてご紹介。トレンドキーワードをプレスリリースに活用する基本の8ステップをベースに、「防災の日」のプレスリリースの作成から配信までの特に役立つポイントを事例とともに解説していきます。

詳細については以下の記事で解説しています。

画像素材にこだわる

プレスリリースに画像を掲載することで、テキストでは伝えきれない商品・サービスの特徴を視覚的に説明できます。

特に非常事態に活用する情報は、すぐに理解できることや感覚的に使えることが求められます。実際に利用すれば魅力的な商品・サービスも、プレスリリースで表現できなければ十分に伝わりません。「防災の日」に関するプレスリリースでは、自社プロダクト・サービスの使用感をすぐにイメージできるよう、使用方法を解説した図や写真、使用シーンの動画などを用意するとよいでしょう。

ひと目で理解しやすい画像・動画は、多くの生活者にとってもすぐに活用できる情報になるので注目度を高める効果につながります。

また「防災の日」を起点とする防災週間には、より多くの人へ防災の知識を知ってもらうためにメディア関係者も関連ネタを探しています。ニュース性を意識した画像はメディアも活用しやすいため、取材につなげていくことも期待できるでしょう。

「防災の日」は社会からの関心が高まるタイミングだからこそ、専門知識のある人だけでなく、あらゆる人が活用する情報だということを考えて作成してみてください。

事例1.機能や収納力が伝わる画像で利用イメージを想起

バッグメーカーのエース株式会社が旅行用・非常用の両方に対応するスーツケースを発売し、プレスリリースで紹介。旅行で使いやすいデザイン性と、緊急時に役立つ利便性・汎用性を豊富な画像で伝えています。どのくらいの防災用品が収納できるのか、実際のアイテムを並べて表現したのがGOODな事例です。

参考:バッグのエースと防災のサイボウが共同開発。旅にも非常時にも使える防災スーツケース「テオフィールドHS」発売

事例2.商品のストーリーとともにニュース性を伝えたプレスリリース

リンベル株式会社は、防災用品に特化したカタログギフトを「防災の日」にちなんでプレスリリース配信しました。「導入ストーリー」と題し、地震の経験や対策・備蓄の必要性への気付きなど、自社の視点で画像とともに紹介したのが特徴的です。商品の関連画像はもちろん、過去の様子が伝わる写真を掲載することでニュース性を高めています。

参考:【能登半島地震の実体験から選ばれた“贈る備え”】リンベルの防災用品特化型カタログギフト「RING BELL SONAE」導入ストーリー

情報収集して傾向をチェック

次に着目したい大きなポイントは災害に対する意識や備えの実態に関する調査です。

「防災の日」制定の目的が災害への認識を深めることと、その備えを強化していくことにあることからも、国民の意識や実態の調査結果はメディアからの関心も高い事柄になります。生活者にとっても、こうした調査結果は「自分だったらこうだった」など自分事化して捉えやすく、防災についてより身近に感じる機会になるでしょう。

例えば都道府県や地域、年齢層や家族形態、職業など、誰もがどれかに当てはまる切り口は「自分だったら」と想像しやすくなります。また、毎年調査を行い企業独自のデータを蓄積し、過去の結果と比較できれば注目度アップにもつながるでしょう。

楽天グループ株式会社は2025年8月1日、10~70代1,200人を対象に「防災意識と防災グッズに関するアンケート調査」を実施。4割以上の人が「防災意識が向上している」と感じていることや、実際に人気の備蓄品などについてプレスリリースで紹介しました。防災について発信したり、備蓄品の認知拡大・利用促進効果を図る広報PRにも役立つでしょう。

参考:「楽天市場」、「防災意識と防災グッズに関する調査」結果を発表

また、ユニ・チャーム株式会社は8月2日から6日にかけて、ペットと暮らす飼い主を対象に「ペットの防災対策に関するアンケート調査」を実施しています。「災害時のペットに関する備えに不安を感じている」「何を備えるべきかわからない」と答えた人が多い結果を見ると、ペットと暮らす生活者を想定した情報発信も需要が高いといえるでしょう。

参考:『ペットの防災対策に関するアンケート調査』を実施、5割以上が「備え不十分」「ペットと一緒に在宅避難」と回答

由来を調べる

なぜ「防災の日」が制定されたのかをリサーチしながら、これまで「防災の日」に何が行われてきたのかも調べましょう。その際に、どんなことがニュースになったのかもチェックします。由来や歴史を知ることで、社会の問題や世の中の関心事を改めて整理できるためです。

より多くの人に興味関心を持ってもらうためには問題の解決や世の中の関心事へ言及された情報発信が重要。「記念日についてすでに知っているから」ステップを飛ばさずに、ぜひ一度じっくり調べてみてください。

「防災の日」の由来

9月1日の「防災の日」は、1923年に発生した「関東大震災」に由来しています。制定の目的は、広く国民が災害の認識を深めて備えを強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減につなげていくことです。

また「防災の日」から1週間は「防災週間」に設定されており、その間、防災知識の普及のための取り組みが全国的に実施されます。

参考:「防災の日」及び「防災週間」について(内閣府防災情報のページ)

災害は発生しないことが一番ですが、いつどんなことが起こるかは誰にも想像ができません。過去に起こった災害への対策を行いながらも、台風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波など、あらゆる状態に対応できるように備えることが大切です。

災害時にはSNSをはじめとするツールで情報収集したり解決につなげたりする生活者が見られる反面、避難が難しい高齢者の独居が増えているなど新しい問題が見えてくることもあります。

由来やこれまで起こったことを紐解きながら、現代の課題を整理しておきましょう。

「防災の日」については以下の記事もご覧ください。

プレスリリースを作成

これまでに調べた情報を活用しながら、プレスリリースを作成しましょう。より有益な情報にするためには、受賞歴や有識者のコメントを盛り込むのも一案です。

防災にまつわる商品やサービスは、人命に関わる重要な場面で使われることもあるかもしれません。どれも自社の経験や研究データに基づき、試行錯誤の末に完成した商品やサービスではありますが、客観的に第三者からも評価されていると、より安心し、信頼して活用することができます。

自社から発信するデータだけでなく、第三者からの評価や有識者のコメントを盛り込むことで、より説得力のあるプレスリリースを作成できるでしょう。

ほかのツールでも情報を発信

プレスリリースは配信したら終わりではありません。プレスリリース配信サービスを利用した場合は自社のホームページにも掲載したり、SNSでプレスリリースページのURLをシェアしたりするなど、より多くの人の目に留まるよう努めましょう。

「防災の日」にはSNS上で「#防災の日」とハッシュタグを付けて展開されることも。プレスリリースで配信した後には自社のSNSアカウントでも情報を発信できるとよいでしょう。PR TIMESではプレスリリースをSNSでシェアできる機能もあります。

「防災の日」のプレスリリースで災害の身近さや対策の重要性を伝えよう

災害はいつでも身近に起こり得る可能性があり、万が一の場合に備えておくことは非常に大切です。それゆえ防災関連の情報は、多くの人の関心事になります。

防災対策は日頃から注目されていますが、「防災の日」はより多くの人に防災に関する情報を知ってもらうチャンスです。防災への関心が更に高まる日だからこそ、理解しやすく自分事化できるような情報発信を心がけることがポイントになります。

「防災の日」を活用して情報を発信して、それぞれの大切な存在へ情報を届けていきましょう。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

防災の日のプレスリリースの書き方に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする